Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la Presentazione di Gesù al Tempio. Tale celebrazione è conosciuta come la Candelora.

Questo perché in tale giorno si benedicono le candele simbolo di "Gesù Luce delle genti" così come venne chiamato Gesù da Simeone al momento della sua presentazione al Tempio di Gerusalemme come prescriveva la legge giudaica per i primogeniti maschi.

Presentazione al tempio di Gesù - Giotto - Cappella degli Scrovegni Padova

La festa è anche detta della Purificazione di Maria perché, secondo l'usanza ebraica, una donna era considerata impura del sangue mestruale per un periodo di quaranta giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio per purificarsi. Il 2 febbraio cade proprio dopo 40 giorni dal 25 dicembre data del parto di Gesù.

Le celebrazioni legate alla luce in questo periodo dell'anno esistevano anche in alcune tradizioni religiose pre-cristiane come quella celtica, la Festa di Imbolic, e quella romana, la celebrazione dei Lupercali. Secondo alcuni storici tali festività preesistenti furono sostituite con la Candelora cristiana vista anche la coincidenza del periodo di 40 giorni dopo la nascita di Gesù.

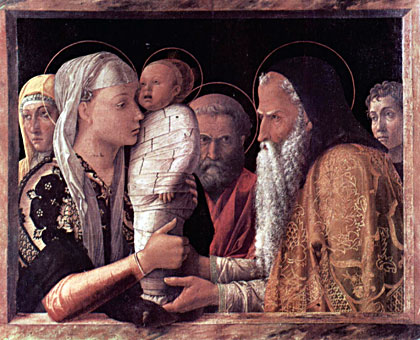

Presentazione al Tempio di Andrea Mantegna - Berlino

La Festa di Imbolic nella tradizione celtica, segnava il passaggio tra l'inverno e la primavera cioè tra il momento di massimo buio e freddo e quello del risveglio della luce. La festività celebrava la Luce che si rifletteva nell'allungamento della durata del giorno e nella speranza per l'arrivo della primavera. Era tradizione celebrare la Festa accendendo lumini e candele.

Festa di Imbolic

In epoca cristiana la Festa di Imbolic venne equiparata alla Candelora e poiché la Festa pagana era sotto gli auspici della dea Brigit il cristianesimo la trasformò nella ricorrenza di Santa Brigida.

Nella religione romana il mese di Febbraio, ultimo mese dell'inverno, era dedicato ai riti di purificazione e fecondità. L'antico verbo "februare" significa purificare ed è connesso con il dio etrusco degli inferi Februus a cui si offrivano sacrifici nella seconda metà del mese.

dio degli inferi etrusco Februus

Fra questi riti, due erano particolarmente importanti: il primo era dedicato alla dea Giunone Sospita -Salvatrice - protettrice dei parti. Veniva fatta una processione notturna con fiaccole che rievocava la dedicazione del tempio alla dea sul Palatino.

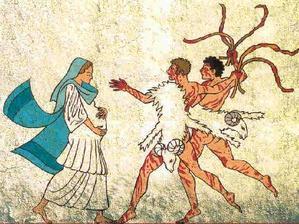

Lupercali

Il secondo rito si celebrava verso la metà di febbraio, i Lupercali. Era un rito carnevalesco nel corso del quale i celebranti, ricoperti esclusivamente con pelli strappate a capre appena sacrificate, percorrevano di corsa la Via Sacra colpendo con corregge di pelle di capra tutte le donne che incontravano. I colpi venivano accettati di buon grado poichè si pensava che assicurassero la fecondità.

Con il cristianesimo la Chiesa di Gerusalemme fissò originariamente il 15 febbraio come ricorrenza di due riti che secondo la tradizione ebraica dovevano essere celebrati quaranta giorni dopo la nascita di un figlio maschio: la Presentazione al Tempio per la circoncisione e la Purificazione della madre.

Successivamente, avendo poi fissato la nascita di Cristo il 25 dicembre la Chiesa di Roma spostò la ricorrenza al 2 di febbraio anche per evitare l'imbarazzante coincidenza con la sfrenata Festa dei Lupercali che era ancora molto popolare.

Tra le due feste religiose cristiane: la Presentazione di Gesù al Tempio e la Purificazione di Maria la prima era considerata più importante. Data la compresenza della celebrazione del rito in onore a Giunone si cercò ad un certo punto di dare maggiore rilievo anche alla Purificazione di Maria per distogliere i fedeli dall'antico rito pagano.

A livello locale esistono diversi proverbi riguardo la Candelora io qui ne cito due:

Trieste

Se la vien con sol e bora

de l'inverno semo fora.

Se la vien con piova e vento

de l'invrno semo drento.

Padova

A Candelora

dall'inverno semo fora,

ma se piove e tira vento

dall'inverno semo dentro.